Рукописная книга: традиция и современность

алексей гудков

К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

КНИГОПИСНОГО ТРУДА

КНИГОПИСНОГО ТРУДА

Вниманию читателей предлагаются фрагменты текстов четырех памятников IX–XVIII веков, посвященные организации труда каллиграфа-переписчика: первый из них принадлежит перу преподобного Феодора Студита; второй является постановлением Стоглавого собора; остальные два относятся к скрипторию старообрядческого Выголексинского монастыря. Пятый текст представляет собой воспоминания Анастасии Дмитриевны Носовой, на рубеже XIX–XX веков переписывавшей рукописи в одном из карельских старообрядческих скитов.

Евангелист Матфей. Миниатюра. Евангелиарий. Византия, XI век. (Афон, монастырь Дионисиат, № 587)

I. Епитимии «О каллиграфе» преподобного Феодора Студита.

Преподобный Феодор Студит (758–826) известен как настоятель Студийского монастыря и составитель Студийского устава; руководил крупным монастырским скрипторием в Константинополе. Епитимии приводятся по изданию: Феодор Студит, прп. Монастырский устав. Великое оглашение. Ч. 1. М., 2001. С. 21–22.

II. «О книжныхъ писцѣхъ» (28-я глава «Стоглава»).

Стоглавый собор 1551 года кодифицировал церковнобогослужебную практику Московского царства, а его постановления оставались основным нормативным актом Русской Церкви вплоть до 1652–1667 годов. Глава 28-я «О книжных писцех» приводится по изданию: Стоглавъ. СПб., 1863. С. 96–97.

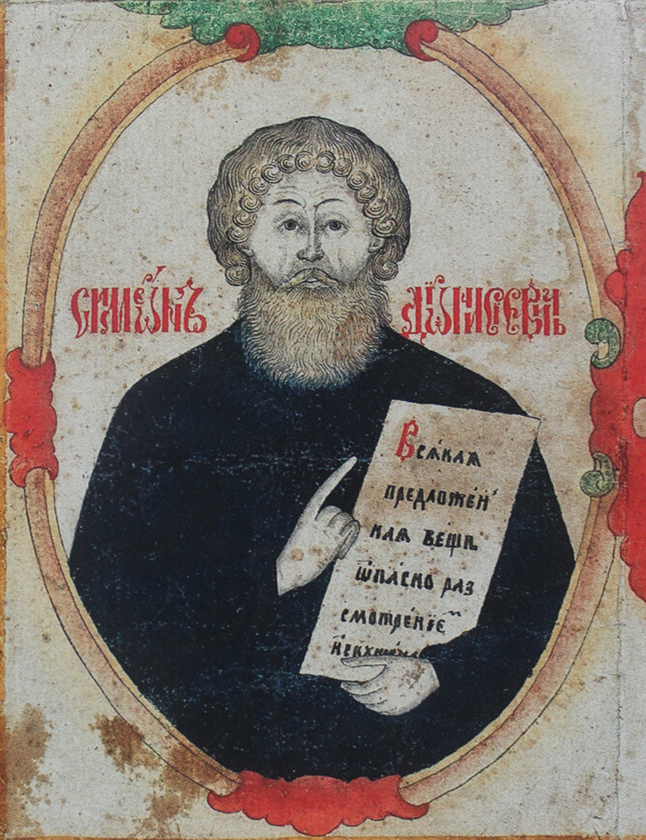

III. Наставления надзирательнице грамотной кельи на Лексе.

Черновая рукопись «Наставлений», составленная вторым выговским киновиархом Семеном (Симеоном) Денисовым (1682–1740), содержится в «Выгорецком Чиновнике» первой половины XVIII века (ИРЛИ РАН, Завол., № 3, л 188–189) – сборнике различных уставов, чинов и постановлений отцов Выга, касающихся управления повседневной жизнью обители. Адресат рукописи – лексинская книжница Агафья Наумова (?), поставленная Денисовым надзирать за деятельностью «грамотной кельи» – монастырского скриптория. Первая публикация: Наставления надзирательнице «грамотной» кельи Наумовне // Писания выговцев: Сочинения поморских старообрядцев в Древлехранилище Пушкинского Дома. Каталог-инципитарий / Cост. Г. В. Маркелов. СПб., 2004. С. 374–377. Нижеприведенный текст наставлений приводится по изданию: Наставления надзирательнице грамотной кельи на Лексе, в 9 статьях. 1730-х гг. (начало) // Выгорецкий Чиновник. В 2-х т. Т. 2. СПб., 2008. С. 213–214.

IV. «Чинное установление о писмахъ, егоже должни вси грамотнии писицы со опасствомъ соблюдати».

«Установление», регламентирующее работу выголексинских «писиц», дошло до нас в единственном выговском списке 1760–1770-х годов (БАН, Друж., № 260 (307), л. 166об.–168об.). Это ценнейший памятник, освещающий деятельность старообрядческого (средневекового по своему характеру) скриптория. Первая публикация: Чинное установление о письмах, его же должни вси грамотные писицы со опасством соблюдати / Малышев В. И. Как писали рукописи в Поморье в конце XIX–начале XX вв. (К вопросу об изучении техники и быта поморского книгописца) // Известия Карело-Финской научно-исследовательской базы АН СССР. Петрозаводск, 1949. № 1. С. 79–80. Приводится по изданию: Чинное установление о писмах, егоже должни вси грамотнии писицы со опасством соблюдати // Юхименко Е. М. Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства. В 2 т. Т. 1. М., 2008. С. 391–392, 659–660 (комментарии).

V. Воспоминания «писицы» Анастасии Носовой.

Анастасия Дмитриевна Носова более двадцати лет переписывала манускрипты в скитской школе близ села Сергиева в Карелии под началом лексинской мастерицы Прасковьи Евграфовой. В эту школу Анастасия Носова была отдана семилетней девочкой. Освоив книжно-рукописное ремесло, она осталась в скиту: переписывала книги сама и помогала своей наставнице обучать старообрядческих детей грамоте, книгописанию и различным рукоделиям. Воспоминания «писицы» были записаны в 1941 году в карельском селе Нюхча петербургским археографом Владимиром Малышевым и пересказаны им в статье «Как писали рукописи в Поморье в конце XIX–начале XX вв. (К вопросу об изучении техники и быта поморского книгописца)» (Известия Карело-Финской научно-исследовательской базы АН СССР. Петрозаводск, 1949. № 1. С. 73–84; рассказ Анастасии Носовой: с. 74–78). Ряд советских пропагандистских клише, вставленных Малышевым и явно не принадлежащих рассказчице, нами опущен.

Преподобный Феодор Студит (758–826) известен как настоятель Студийского монастыря и составитель Студийского устава; руководил крупным монастырским скрипторием в Константинополе. Епитимии приводятся по изданию: Феодор Студит, прп. Монастырский устав. Великое оглашение. Ч. 1. М., 2001. С. 21–22.

II. «О книжныхъ писцѣхъ» (28-я глава «Стоглава»).

Стоглавый собор 1551 года кодифицировал церковнобогослужебную практику Московского царства, а его постановления оставались основным нормативным актом Русской Церкви вплоть до 1652–1667 годов. Глава 28-я «О книжных писцех» приводится по изданию: Стоглавъ. СПб., 1863. С. 96–97.

III. Наставления надзирательнице грамотной кельи на Лексе.

Черновая рукопись «Наставлений», составленная вторым выговским киновиархом Семеном (Симеоном) Денисовым (1682–1740), содержится в «Выгорецком Чиновнике» первой половины XVIII века (ИРЛИ РАН, Завол., № 3, л 188–189) – сборнике различных уставов, чинов и постановлений отцов Выга, касающихся управления повседневной жизнью обители. Адресат рукописи – лексинская книжница Агафья Наумова (?), поставленная Денисовым надзирать за деятельностью «грамотной кельи» – монастырского скриптория. Первая публикация: Наставления надзирательнице «грамотной» кельи Наумовне // Писания выговцев: Сочинения поморских старообрядцев в Древлехранилище Пушкинского Дома. Каталог-инципитарий / Cост. Г. В. Маркелов. СПб., 2004. С. 374–377. Нижеприведенный текст наставлений приводится по изданию: Наставления надзирательнице грамотной кельи на Лексе, в 9 статьях. 1730-х гг. (начало) // Выгорецкий Чиновник. В 2-х т. Т. 2. СПб., 2008. С. 213–214.

IV. «Чинное установление о писмахъ, егоже должни вси грамотнии писицы со опасствомъ соблюдати».

«Установление», регламентирующее работу выголексинских «писиц», дошло до нас в единственном выговском списке 1760–1770-х годов (БАН, Друж., № 260 (307), л. 166об.–168об.). Это ценнейший памятник, освещающий деятельность старообрядческого (средневекового по своему характеру) скриптория. Первая публикация: Чинное установление о письмах, его же должни вси грамотные писицы со опасством соблюдати / Малышев В. И. Как писали рукописи в Поморье в конце XIX–начале XX вв. (К вопросу об изучении техники и быта поморского книгописца) // Известия Карело-Финской научно-исследовательской базы АН СССР. Петрозаводск, 1949. № 1. С. 79–80. Приводится по изданию: Чинное установление о писмах, егоже должни вси грамотнии писицы со опасством соблюдати // Юхименко Е. М. Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства. В 2 т. Т. 1. М., 2008. С. 391–392, 659–660 (комментарии).

V. Воспоминания «писицы» Анастасии Носовой.

Анастасия Дмитриевна Носова более двадцати лет переписывала манускрипты в скитской школе близ села Сергиева в Карелии под началом лексинской мастерицы Прасковьи Евграфовой. В эту школу Анастасия Носова была отдана семилетней девочкой. Освоив книжно-рукописное ремесло, она осталась в скиту: переписывала книги сама и помогала своей наставнице обучать старообрядческих детей грамоте, книгописанию и различным рукоделиям. Воспоминания «писицы» были записаны в 1941 году в карельском селе Нюхча петербургским археографом Владимиром Малышевым и пересказаны им в статье «Как писали рукописи в Поморье в конце XIX–начале XX вв. (К вопросу об изучении техники и быта поморского книгописца)» (Известия Карело-Финской научно-исследовательской базы АН СССР. Петрозаводск, 1949. № 1. С. 73–84; рассказ Анастасии Носовой: с. 74–78). Ряд советских пропагандистских клише, вставленных Малышевым и явно не принадлежащих рассказчице, нами опущен.

Преподобный Феодор Студит и Студийский монастырь. Миниатюра. Минологий Василия II. Константинополь, конец X (до 989 года) или начало XI века. (BAV, ms Vat. gr. 1613)

I. ЕПИТИМИИ «О КАЛЛИГРАФЕ» ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОРА СТУДИТА

53. Если каллиграф сверх нужды приготовил клей, который от времени испортился, – пятьдесят поклонов.

54. Если он неопрятно хранит тетрадь, неосторожно кладет книгу, с которой списывает, не накрывает их своевременно, не соблюдает параллельности линий, ударений и знаков препинания, то налагается епитимия в тридцать и сто поклонов.

55. Если кто пропустит что-либо из написанного в книге, с которой списывает, тот должен быть отлучен на три дня.

56. Если кто прочтет больше написанного в книге, с которой списывает, тот должен быть наказан сухоядением.

57. Если кто в гневе изломает писчее перо, – тридцать поклонов.

58. Если один возьмет у другого тетрадь без ведома пишущего, – пятьдесят поклонов.

59. Если кто не станет подчиняться приказаниям первого каллиграфа, тот должен подвергнуться отлучению на два дня.

60. Если первый каллиграф станет пристрастно распределять работы, если он не будет хорошо приготовлять пергамент и все, что относится к ремеслу, так чтобы занимающиеся этим делом ни в чем не испытывали затруднения, то он должен совершить пятьдесят и сто поклонов и подвергнуться отлучению.

54. Если он неопрятно хранит тетрадь, неосторожно кладет книгу, с которой списывает, не накрывает их своевременно, не соблюдает параллельности линий, ударений и знаков препинания, то налагается епитимия в тридцать и сто поклонов.

55. Если кто пропустит что-либо из написанного в книге, с которой списывает, тот должен быть отлучен на три дня.

56. Если кто прочтет больше написанного в книге, с которой списывает, тот должен быть наказан сухоядением.

57. Если кто в гневе изломает писчее перо, – тридцать поклонов.

58. Если один возьмет у другого тетрадь без ведома пишущего, – пятьдесят поклонов.

59. Если кто не станет подчиняться приказаниям первого каллиграфа, тот должен подвергнуться отлучению на два дня.

60. Если первый каллиграф станет пристрастно распределять работы, если он не будет хорошо приготовлять пергамент и все, что относится к ремеслу, так чтобы занимающиеся этим делом ни в чем не испытывали затруднения, то он должен совершить пятьдесят и сто поклонов и подвергнуться отлучению.

Стоглав (постановления Московского Собора 1551 года) (начало первой главы). 1551 год. (РГБ, ф. 304/I, № 215)

II. СТОГЛАВЪ. ГЛАВА 28. О КНИЖНЫХЪ ПИСЦѢХЪ

Такоже которые писцы по градомъ книги пишутъ. и вы бы имъ велѣли писать съ добрыхъ переводовъ. да написавъ правили потомъ же бы продавали, а которой писецъ. написавъ книгу. продастъ не исправивъ. и вы бы тѣмъ возбраняли съ великимъ запрещенiемъ, а кто такую неисправленную книгу купитъ. потому же бы возбраняли имъ. чтобы впредь такъ не творили, а впредь только учнутъ тако творити продавцы и купцы. и вы бы у нихъ тѣ книги имали даромъ. безъ всякаго зазора, да исправивъ отдавайте въ церковь. которые будутъ скудны книгами, и вы бы о всѣхъ о тѣхъ церковныхъ чинѣхъ. о честныхъ иконахъ и о святыхъ книгахъ. о всемъ потщилися совершити и исправити елико ваша сила. и за то отъ Бога великую мзду воспрiимѣте. и отъ благочестиваго царя хвалу и честь. и от нашего смиренiя соборное благословенiе, а ото всего народа благохваленiе за ваши священническiе труды и подвиги. и аще сiя со благодаренiемъ и хотѣнiемъ сердечнымъ исправити потщитеся, то съ радостiю ожидайте сугубы мзды отъ Бога. и царства небеснаго. по реченному Христову словеси: «добрый мой рабе. благiй и вѣрный. о малѣ бысть вѣрен надо многими тя поставлю. вниди въ радость Господа своего» и прочее. Сiя убо до здѣ священству вашему написахомъ.

Семен Денисов. Рисованный лубок «Даниил Викулин, Андрей Денисов, Семен Денисов, Петр Прокопьев» (фрагмент). Выг, начало XIX века. (ГИМ, 52789 И III хр 24394)

III. НАСТАВЛЕНИЯ НАДЗИРАТЕЛЬНИЦЕ ГРАМОТНОЙ КЕЛЬИ НА ЛЕКСЕ

По благословению настоятелей в грамотнѣй келии приказано быть надзирательницею Наумовнѣ. Надзирати же ей и прилѣжно нижеписанная:

1. Дабы вся кѣлейныя жилицы к службѣ церковной повседневно ходили, и ни едина церковнаго пѣния лишилася, кромѣ великия немощи.

2. Правило кѣлейное вся грамотницы повседневно да исполняют, елико кая может или елико коейждо от отца духовнаго дадеся.

3. На трапезу общую вся писицы ходят ясти, и ни едина в кѣлии да оставается ясти.

4. В кѣлии празднословия, шепотов, ропоту, паче же смѣхов и кощунов отнюд не было.

5. В праздности и без дѣл ни едина грамотница да обрѣтается, но вся рукодѣлию да прилѣжат.

6. А по кѣлиям иным ходити без дѣла и скитатися не попущати.

7. Грамотки, аще которая грамотница станет писати к своим сродником или знаемым, смотрить опасно: к кому и о чем пишет, и нѣсть ли зазорных, и, осмотрѣвши, отдавать, кроме настоятелей, но и от сих з докладу ея да пишут.

8. Кѣлейным жилицам писцам и прочым сия сохраняти тщателно и усердно.

И вся творити з благословения надзирателницы: аще ис кѣлии изыти, аще трудитися, аще Богу молитися, аще с сродниками повидатися или ино что мало или велико сотворити – о всем докладатися у надзирателницы.

Надзирателницѣ со страхом Божиим и ревностию надзирати: да будут в кѣлии вся благообразна, цѣломудрена и спасителна, кромѣ всякаго порока и зазора. Тако кѣлейным жилицам грамотницам и прочым послушати ея во благое во страсѣ Божии со всяким смиреномудрием и кротостию, да Бог мира и любве будет со всѣми вами. Аминь.

9. К братиям, прилучающымся на дворѣ, как трудником, так и прочым, аще знаемым или сродником, грамотницам и прочым кѣлейным жилицам отнюд никаковыя ради вины не исходити, и надзирателницѣ зѣло опасно о сем наблюдати.

[Текст 9-й статьи, отредактированный Симеоном Денисовым, выглядит так: «Грамотницам и прочым кѣлейным жилицам к братиям, прилучающымся на дворѣ, как трудником, так и прочым, аще знаемым или сродником, отнюд никаковыя ради вины не исходити, и надзирателницѣ зѣло о сем опасно наблюдати».]

1. Дабы вся кѣлейныя жилицы к службѣ церковной повседневно ходили, и ни едина церковнаго пѣния лишилася, кромѣ великия немощи.

2. Правило кѣлейное вся грамотницы повседневно да исполняют, елико кая может или елико коейждо от отца духовнаго дадеся.

3. На трапезу общую вся писицы ходят ясти, и ни едина в кѣлии да оставается ясти.

4. В кѣлии празднословия, шепотов, ропоту, паче же смѣхов и кощунов отнюд не было.

5. В праздности и без дѣл ни едина грамотница да обрѣтается, но вся рукодѣлию да прилѣжат.

6. А по кѣлиям иным ходити без дѣла и скитатися не попущати.

7. Грамотки, аще которая грамотница станет писати к своим сродником или знаемым, смотрить опасно: к кому и о чем пишет, и нѣсть ли зазорных, и, осмотрѣвши, отдавать, кроме настоятелей, но и от сих з докладу ея да пишут.

8. Кѣлейным жилицам писцам и прочым сия сохраняти тщателно и усердно.

И вся творити з благословения надзирателницы: аще ис кѣлии изыти, аще трудитися, аще Богу молитися, аще с сродниками повидатися или ино что мало или велико сотворити – о всем докладатися у надзирателницы.

Надзирателницѣ со страхом Божиим и ревностию надзирати: да будут в кѣлии вся благообразна, цѣломудрена и спасителна, кромѣ всякаго порока и зазора. Тако кѣлейным жилицам грамотницам и прочым послушати ея во благое во страсѣ Божии со всяким смиреномудрием и кротостию, да Бог мира и любве будет со всѣми вами. Аминь.

9. К братиям, прилучающымся на дворѣ, как трудником, так и прочым, аще знаемым или сродником, грамотницам и прочым кѣлейным жилицам отнюд никаковыя ради вины не исходити, и надзирателницѣ зѣло опасно о сем наблюдати.

[Текст 9-й статьи, отредактированный Симеоном Денисовым, выглядит так: «Грамотницам и прочым кѣлейным жилицам к братиям, прилучающымся на дворѣ, как трудником, так и прочым, аще знаемым или сродником, отнюд никаковыя ради вины не исходити, и надзирателницѣ зѣло о сем опасно наблюдати».]

Панорама Выголексинского общежительства. Рисованный лубок «Родословное древо Андрея и Семена Денисовых» (фрагмент). Выг, первая половина XIX века. (ГИМ, 23812щ И III 72365)

IV. ЧИННОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ О ПИСМАХЪ,

ЕГОЖЕ ДОЛЖНИИ ВСИ ГРАМОТНИИ ПИСИЦЫСО ОПАССТВОМЪ СОБЛЮДАТИ

ЕГОЖЕ ДОЛЖНИИ ВСИ ГРАМОТНИИ ПИСИЦЫСО ОПАССТВОМЪ СОБЛЮДАТИ

Надзирателницы писицъ писма писать принимать от настоящаго над писмамы и по его слову давать писать. А без его слова ничего не писать. А писицамъ без настоящаго над писмами, и без надзирателницы на слова ничего не писать.

Всѣмъ писицамъ, и болшимъ, и подначалнымъ: без благословения и без повелѣния ничего не писать ни себѣ, ни прочимъ кому. И отнюдъ о семъ великое опасство имѣти, да безблагословенныхъ ради писемъ, самѣмъ бы неблагословеннымъ не быть и пишущихъ неблагословенныхъ не учинить.

Должни наказани быти, котории пишут неблагословенно, и писма у них обрать, и самѣхъ ихъ в труды братския отдать. И чтобы в такия грѣхи неблагословенныя не впадати, должно надзирателницѣ чащше писицъ и писма надсматривати. Такоже и большухи кѣлейнѣй частѣе обсматривати писицъ, чтобъ они благословенное писали, а своевольнѣ и неблагословеннѣ не писали бы.

Кому от писицъ понадобится про себе ради службы церковныя что написать, чтобъ о семъ просили, и, аще благословят, благословенно бы писали. А без благословения и без велѣния настоящаго над писмами отнюдъ бы не писать.

Писали бы писицы тщателно, яко Богу служаще. А писмо свое обьявляли бъ на писмѣ имянно всякая, какъ начнутся с Покрова писать, и с коего времене до коего какое писмо кая пишетъ, и колико какихъ тетратей напишутъ. О семъ надзирателница и коей приказано писицы подлинныя бы росписи писали и имянно по статьям обьявляли.

Началницы и подначалныя писицы тщателно да исполняютъ вышеписанныя. Ибо за благопослушное тщание и радѣние приимѣте от Бога и от церкви его благословение. Блюдите же, да некогда кая за нерадѣние и неисправление достойна будетъ наказания.

Грамотки аще случится к кому писать, уставщика о томъ вопрошатися, и аще она велитъ, тогда писать, такожде и кѣлейнѣй большухи о семъ сказать. А когда не прилучится уставщика, тогда доложитися у своей кѣлейной большухи. А большухи разсуждать, надобно ли писать или не надобно. Надобно о семъ с прилучившимися болшими посовѣтовать, и в ползу что приказать писать. И какъ прибудетъ уставщикъ, тогда ей сказать. И чтобъ без уставщикова и кѣлейныхъ наставниц опредѣлныхъ никто бъ никуда ничего не писали под страхомъ жестокаго наказания. И большухи бы о семъ крѣпко надсматривали, чтобъ никакихъ писемъ без слова и вѣдения уставщикова не было бы.

Всѣмъ писицамъ, и болшимъ, и подначалнымъ: без благословения и без повелѣния ничего не писать ни себѣ, ни прочимъ кому. И отнюдъ о семъ великое опасство имѣти, да безблагословенныхъ ради писемъ, самѣмъ бы неблагословеннымъ не быть и пишущихъ неблагословенныхъ не учинить.

Должни наказани быти, котории пишут неблагословенно, и писма у них обрать, и самѣхъ ихъ в труды братския отдать. И чтобы в такия грѣхи неблагословенныя не впадати, должно надзирателницѣ чащше писицъ и писма надсматривати. Такоже и большухи кѣлейнѣй частѣе обсматривати писицъ, чтобъ они благословенное писали, а своевольнѣ и неблагословеннѣ не писали бы.

Кому от писицъ понадобится про себе ради службы церковныя что написать, чтобъ о семъ просили, и, аще благословят, благословенно бы писали. А без благословения и без велѣния настоящаго над писмами отнюдъ бы не писать.

Писали бы писицы тщателно, яко Богу служаще. А писмо свое обьявляли бъ на писмѣ имянно всякая, какъ начнутся с Покрова писать, и с коего времене до коего какое писмо кая пишетъ, и колико какихъ тетратей напишутъ. О семъ надзирателница и коей приказано писицы подлинныя бы росписи писали и имянно по статьям обьявляли.

Началницы и подначалныя писицы тщателно да исполняютъ вышеписанныя. Ибо за благопослушное тщание и радѣние приимѣте от Бога и от церкви его благословение. Блюдите же, да некогда кая за нерадѣние и неисправление достойна будетъ наказания.

Грамотки аще случится к кому писать, уставщика о томъ вопрошатися, и аще она велитъ, тогда писать, такожде и кѣлейнѣй большухи о семъ сказать. А когда не прилучится уставщика, тогда доложитися у своей кѣлейной большухи. А большухи разсуждать, надобно ли писать или не надобно. Надобно о семъ с прилучившимися болшими посовѣтовать, и в ползу что приказать писать. И какъ прибудетъ уставщикъ, тогда ей сказать. И чтобъ без уставщикова и кѣлейныхъ наставниц опредѣлныхъ никто бъ никуда ничего не писали под страхомъ жестокаго наказания. И большухи бы о семъ крѣпко надсматривали, чтобъ никакихъ писемъ без слова и вѣдения уставщикова не было бы.

Река Выг перед Воицким водопадом; вид на деревню Надвоицы. Карелия. Фото Сергея Прокудина-Горского 1916 года

V. ВОСПОМИНАНИЯ «ПИСИЦЫ» АНАСТАСИИ НОСОВОЙ

В конце XIX–начале XX века переписывали рукописи в Поморье только старообрядцы. До 1905 года переписка велась тайно; ею занимались почти исключительно женщины; книгописцев мужчин было очень немного.

В школе девочек начинали учить переписке в раннем возрасте; в школу их отдавали 7–8 лет. В возрасте 10–11 лет ученицы уже свободно переписывали целые рукописи. Учителями были опытные переписчицы, старушки, чаще всего из лексинских «грамотниц». Лексинские «грамотницы» назывались «монастырскими» и считались лучшими учителями письму, чтению и пению. Первыми учебными книгами были полууставная азбука, Псалтырь и Часовник. Определенного срока пребывания в школе не было: все зависело от каждой ученицы, от того, за сколько времени она изучала свою специальность. Выучившись переписывать рукописи или иному ремеслу, девицы или оставались при школе на всю жизнь, или, как делало большинство, уходили в свои села и работали там по приобретенной специальности.

Детей, обучавшихся переписке рукописей, в школе всегда было немного, но зато дело это считалось самым почетным из всех занятий и называлось «духовным ремеслом» в отличие от прочих «мирских». Будущие переписчицы рукописей пользовались многими льготами, которых не имели другие ученицы: их освобождали от уборки двора, мытья полов, стирки белья и других тяжелых работ. Даже в весенне-летние месяцы, когда перепиской не занимались, а все находились на полевых работах, в лесу или в огороде, и тогда учениц-переписчиц старались поставить на более легкую работу. Впрочем, освобождали переписчиц от выполнения тяжелых работ больше с чисто коммерческой целью. Значительная часть переписки делалась по заказу или шла на продажу и приносила большой доход школе или скиту. Вследствие этого между соседними скитами, постоянно происходило соперничество в получении заказов и в распределении готовой продукции книгописцев. После же продолжительного физического труда ученицы писали медленнее и, кроме того, считалось, что от этого у них «грубеет» и дрожит рука, становится менее четкими «прочерк» (почерк) и рисунок. Обучавшиеся переписке рукописей освобождались от выполнения тяжелых работ также и потому, что в большинстве своем это были дети поморских купцов и состоятельных крестьян, постоянных скитских вкладчиков и дарителей.

Жизнь учениц и переписчиц в школе, несмотря на представляемые им некоторые льготы, была нелегкой. Рабочий день их начинался в 11 часов утра и, с перерывом на обед н небольшой отдых, продолжался до 6–7 часов вечера. От переписчиц требовалась безупречная работа глаз и рук, а рабочая обстановка для этого была совсем неподходящая: в избах было тесно, маленькие окна еле пропускали свет, вечером работали при слабых коптилках и свечах, днем, кроме того, окна завешивали серым тиком, чтобы с улицы не видно было, что делается внутри дома. В такой обстановке труд переписчиц и без того тяжелый становился еще более напряженным и утомительным, особенно для тех, кто выполнял мелкие художественные работы по оформлению заставок и инициалов. Случаи «срыва глаз» (потери зрения) среди переписчиц происходили нередко. Кроме этого, переписчицы должны были выстаивать ежедневно утром и вечером длительное «богомольство».

Жили переписчицы обычно в той же избе, где и работали, в небольшой тесной комнатушке. Из детей бедняков на обучение книгописанию брали очень немногих. Обычно, выучившись читать и писать, они продолжали учиться тем деревенским ремеслам и рукоделиям, которые потом могли им пригодиться в суровой крестьянской жизни Поморья.

Что же переписывали в школе? Чаше всего переписывались богослужебные книги, затем житийная и учительная литература, сочинения старообрядцев, главным образом, поморских писателей: «Поморские ответы», «История Выговской пустыни», «Житие Корннлия Выговского», «Виноград российский», «История об отцах и страдальцах соловецких» и многие другие. Много также переписывалось нотно-крюковых книг, изготовлялось так называемых «листов» (настенных картинок с текстом) и различных венчиков и «отпустов».

Как сказано выше, весной и летом перепиской рукописей не занимались. В это время писали лишь в редких случаях: или когда заказ был очень срочным, или же когда он выполнялся для своего «благотворителя». Как правило, переписывание начиналось в первых числах октября. К этому времени все полевые работы в ските обычно заканчивались. Перед началом книгописных работ переписчиц заставляли неделю соблюдать пост и строго следили за тем, чтобы это выполнялось. Если переписчица приступала к писанию новой рукописи, она должна была получить «благословение», считавшееся разрешением на работу.

В школе девочек начинали учить переписке в раннем возрасте; в школу их отдавали 7–8 лет. В возрасте 10–11 лет ученицы уже свободно переписывали целые рукописи. Учителями были опытные переписчицы, старушки, чаще всего из лексинских «грамотниц». Лексинские «грамотницы» назывались «монастырскими» и считались лучшими учителями письму, чтению и пению. Первыми учебными книгами были полууставная азбука, Псалтырь и Часовник. Определенного срока пребывания в школе не было: все зависело от каждой ученицы, от того, за сколько времени она изучала свою специальность. Выучившись переписывать рукописи или иному ремеслу, девицы или оставались при школе на всю жизнь, или, как делало большинство, уходили в свои села и работали там по приобретенной специальности.

Детей, обучавшихся переписке рукописей, в школе всегда было немного, но зато дело это считалось самым почетным из всех занятий и называлось «духовным ремеслом» в отличие от прочих «мирских». Будущие переписчицы рукописей пользовались многими льготами, которых не имели другие ученицы: их освобождали от уборки двора, мытья полов, стирки белья и других тяжелых работ. Даже в весенне-летние месяцы, когда перепиской не занимались, а все находились на полевых работах, в лесу или в огороде, и тогда учениц-переписчиц старались поставить на более легкую работу. Впрочем, освобождали переписчиц от выполнения тяжелых работ больше с чисто коммерческой целью. Значительная часть переписки делалась по заказу или шла на продажу и приносила большой доход школе или скиту. Вследствие этого между соседними скитами, постоянно происходило соперничество в получении заказов и в распределении готовой продукции книгописцев. После же продолжительного физического труда ученицы писали медленнее и, кроме того, считалось, что от этого у них «грубеет» и дрожит рука, становится менее четкими «прочерк» (почерк) и рисунок. Обучавшиеся переписке рукописей освобождались от выполнения тяжелых работ также и потому, что в большинстве своем это были дети поморских купцов и состоятельных крестьян, постоянных скитских вкладчиков и дарителей.

Жизнь учениц и переписчиц в школе, несмотря на представляемые им некоторые льготы, была нелегкой. Рабочий день их начинался в 11 часов утра и, с перерывом на обед н небольшой отдых, продолжался до 6–7 часов вечера. От переписчиц требовалась безупречная работа глаз и рук, а рабочая обстановка для этого была совсем неподходящая: в избах было тесно, маленькие окна еле пропускали свет, вечером работали при слабых коптилках и свечах, днем, кроме того, окна завешивали серым тиком, чтобы с улицы не видно было, что делается внутри дома. В такой обстановке труд переписчиц и без того тяжелый становился еще более напряженным и утомительным, особенно для тех, кто выполнял мелкие художественные работы по оформлению заставок и инициалов. Случаи «срыва глаз» (потери зрения) среди переписчиц происходили нередко. Кроме этого, переписчицы должны были выстаивать ежедневно утром и вечером длительное «богомольство».

Жили переписчицы обычно в той же избе, где и работали, в небольшой тесной комнатушке. Из детей бедняков на обучение книгописанию брали очень немногих. Обычно, выучившись читать и писать, они продолжали учиться тем деревенским ремеслам и рукоделиям, которые потом могли им пригодиться в суровой крестьянской жизни Поморья.

Что же переписывали в школе? Чаше всего переписывались богослужебные книги, затем житийная и учительная литература, сочинения старообрядцев, главным образом, поморских писателей: «Поморские ответы», «История Выговской пустыни», «Житие Корннлия Выговского», «Виноград российский», «История об отцах и страдальцах соловецких» и многие другие. Много также переписывалось нотно-крюковых книг, изготовлялось так называемых «листов» (настенных картинок с текстом) и различных венчиков и «отпустов».

Как сказано выше, весной и летом перепиской рукописей не занимались. В это время писали лишь в редких случаях: или когда заказ был очень срочным, или же когда он выполнялся для своего «благотворителя». Как правило, переписывание начиналось в первых числах октября. К этому времени все полевые работы в ските обычно заканчивались. Перед началом книгописных работ переписчиц заставляли неделю соблюдать пост и строго следили за тем, чтобы это выполнялось. Если переписчица приступала к писанию новой рукописи, она должна была получить «благословение», считавшееся разрешением на работу.

Иосиф Волоцкий пишет «Книгу на еретиков». Фрагмент миниатюры. Лицевой летописный свод (Шумиловский том). Александровской слобода, Россия, 1560–1570-е годы. (РНБ, F.IV.232)

Писали рукописи так же, как и сейчас – на столах: писание у себя на коленях, как делали в старину, уже не практиковалось. При нехватке места на столе пользовались особой доской с двумя откидывающимися ножками, которую с помощью колец прикрепляли за крючки, вбитые в стену около окна. Во время работы от переписчиц требовалось, чтобы они как можно плотнее прижимались к столу грудью, чтобы буквы были выписаны четче и ровнее. Так как от такого положения болела грудь, то переписчицы во время работы пользовались «подгрудником»: небольшой подушечкой из птичьих перьев или пуха.

Перья при письме употреблялись гусиные и лебединые. Более распространенным было гусиное перо. Писцы всегда его предпочитали другим за то, что оно было более прочным и удобным в письме. «Заструживалось» (чинилось) перо по-разному, в зависимости от того, что надо было им писать. Для «буквенного письма» (полуустава) оно делалось прямым с небольшим расщепом, таким же пером писались заглавия вязью. Для писания на нотно-крюковых рукописях «согласия» (киноварных помет и различных знаков) перо точилось косо; очень острым оно делалось для рисовальщиков. Стальными перьями писать не разрешалось, их запрещалось даже иметь у себя. Это вызывалось, во-первых, тем, что они не были пригодны для писания полууставом, во-вторых, стальным пером легко могли научиться писать круглою, современною скорописью («метью»), что было запрещено. В школах допускалось писать только полууставом, которым вообще писалось все, включая деловые бумаги и частную переписку. Кстати заметим, что по тем же причинам – из боязни проникновения гражданского письма, в школах не разрешалось иметь гражданскую азбуку. За хранение стальных перьев или гражданской азбуки виновников сурово наказывали, а сами перья и азбуки тут же уничтожались с приговором, что это «неугодные Богу вещи».

Рядом с пером следует упомянуть его спутницу – чернильницу. Они были медные, стеклянные («греновитые») и глиняные. Жидкие чернила наливались в ложечки со срезанным донышком («чивьем»).

В школе пользовались чернилами фабричного производства, привозимыми из Москвы и Новгорода. Чернила собственного изготовления употреблялись лишь в случае нехватки «торговых» (покупных), что, впрочем, бывало очень редко. Для писания полууставом фабричные чернила были недостаточно густыми, в них добавляли толченую железную ржавчину, сажу и камедь (обычно белую, как более клейкую). Чернила после этого давали на бумаге коричневый оттенок, благодаря чему напоминали цвет старинных чернил. Кстати сказать, заказчики не любили рукописи, написанные обыкновенными канцелярскими чернилами и платили за них значительно дешевле, чем за рукописи, написанные чернилами, приготовленными по указанному способу.

Заговорив о чернильнице и чернилах, уместно будет сказать и о красках. В школе краски также употреблялись преимущественно фабричного производства. В качестве золота использовали «поталь» – состав из свинца, меди и олова, по цвету напоминающий золото. Для разрисовки заставок и миниатюр употребляли также и бронзовый порошок, а на особо дорогих подносных книгах эти украшения писали иногда «по старинке» сусальным золотом. Черную краску для рисования заставок любили делать из сажи, собираемой с лам и коптилок, которую разводили на камеди.

Каждой переписчице полагалось иметь небольшой мешочек, который обычно красиво вышивался. Этот мешочек заменял ей современный пенал. В него она складывала все свои письменные принадлежности: карандаши, перочинный нож, «напилочку» (напильник для точки ножа), песочницу, а с конца XIX века «сушку» (пропускную бумагу). «Заставщица» (художница) прибавляла сюда кисточку, линейку и циркуль. Тут же лежал «скобельник», выполнявший роль резинки. Это была небольшая и узенькая металлическая лопатка с очень острыми краями, насаженная на костяную ручку с круглой гладкой головкой на конце. Лопаточкой счищали текст, а головкой на ручке «зашорковали» (заглаживали) до блеска образовавшиеся на бумаге шероховатости при подчистке.

Мы упомянули линейку, но ею пользовались только рисовальщицы заставок и миниатюр. Для линования письменной бумаги употребляли прибор, называвшийся здесь «тираксой», который состоял из тонкой доски с наклеенными на нее нитями. Линовали этим прибором так: писица накладывала на тираксу чистый лист бумаги и водила по нему деревянным валиком или же рукой, после чего на бумаге оставались с одной стороны выпуклые, а с другой вдавленные линейки. Бумага, разграфленная таким способом, называлась «тиракшенная». Был в ходу и другой прибор для писания полууставом, правда, менее распространенный – «подтетрадник». Он представлял собою кожаную или картонную папку, на верхней корке которой сделано было несколько поперечных вырезов, размером немного шире обычной строки. В «подтетрадннк» закладывали лист бумаги, зажимали сверху шпильками и писали через эти вырезы.

Из принадлежностей письма необходимо указать еще «прокладку», которая представляла собой кожаную, картонную или металлическую ленту сантиметров пять шириной и сантиметров двадцать пять длиной. Ее переписчицы клали на оригинал, чтобы при переписке не сбиться со строки.

В школе старались как можно точнее передать украшения старинной поморской рукописи – оригинала. Достигалось это следующим образом. Художница в точности «снимала» (перерисовывала) заставку или инициал («большое слово») оригинала на плотную бумагу, промазанную для большей крепости клеем, а затем накалывала по его контуру толстой иглой. Потом эту «наколку» она клала на бумагу, на то место, где должен быть рисунок, и водила по проколотым местам мешочком из редкой материи, наполненным толченым березовым углем. Полученный на бумаге контур художница обводила чернилами и раскрашивала красками. Кроме этого способа, для копировки рисунка пользовались прозрачной (промасленной олифой) бумагой.

Материалом для письма в школе была только бумага. Ее перед письмом складывали в тетради по восемь листов (16 страниц). Это количество листов в тетради было обязательным для любого размера рукописи, будь то в лист, четверку или шестнадцатую долю листа. Из сортов бумаги, употреблявшихся в ш коле, лучшей считалась и всегда предпочиталась другим сортам бумага вологодской фабрики Сумкина, прочная и имевшая гладкую поверхность, удобную для письма.

На изготовку рукописи уходило много времени, несмотря на существовавшее в школе разделение труда между художницей, выполнявшей работы по написанию заставок, миниатюр и инициалов, и переписчицей текста. В день писали не больше десяти-одиннадцати листов текста на бумаге размером в четверку, а рукописи большего формата писались еще медленнее. Большие житийные сборники переписывались по нескольку месяцев и до полугода.

Перья при письме употреблялись гусиные и лебединые. Более распространенным было гусиное перо. Писцы всегда его предпочитали другим за то, что оно было более прочным и удобным в письме. «Заструживалось» (чинилось) перо по-разному, в зависимости от того, что надо было им писать. Для «буквенного письма» (полуустава) оно делалось прямым с небольшим расщепом, таким же пером писались заглавия вязью. Для писания на нотно-крюковых рукописях «согласия» (киноварных помет и различных знаков) перо точилось косо; очень острым оно делалось для рисовальщиков. Стальными перьями писать не разрешалось, их запрещалось даже иметь у себя. Это вызывалось, во-первых, тем, что они не были пригодны для писания полууставом, во-вторых, стальным пером легко могли научиться писать круглою, современною скорописью («метью»), что было запрещено. В школах допускалось писать только полууставом, которым вообще писалось все, включая деловые бумаги и частную переписку. Кстати заметим, что по тем же причинам – из боязни проникновения гражданского письма, в школах не разрешалось иметь гражданскую азбуку. За хранение стальных перьев или гражданской азбуки виновников сурово наказывали, а сами перья и азбуки тут же уничтожались с приговором, что это «неугодные Богу вещи».

Рядом с пером следует упомянуть его спутницу – чернильницу. Они были медные, стеклянные («греновитые») и глиняные. Жидкие чернила наливались в ложечки со срезанным донышком («чивьем»).

В школе пользовались чернилами фабричного производства, привозимыми из Москвы и Новгорода. Чернила собственного изготовления употреблялись лишь в случае нехватки «торговых» (покупных), что, впрочем, бывало очень редко. Для писания полууставом фабричные чернила были недостаточно густыми, в них добавляли толченую железную ржавчину, сажу и камедь (обычно белую, как более клейкую). Чернила после этого давали на бумаге коричневый оттенок, благодаря чему напоминали цвет старинных чернил. Кстати сказать, заказчики не любили рукописи, написанные обыкновенными канцелярскими чернилами и платили за них значительно дешевле, чем за рукописи, написанные чернилами, приготовленными по указанному способу.

Заговорив о чернильнице и чернилах, уместно будет сказать и о красках. В школе краски также употреблялись преимущественно фабричного производства. В качестве золота использовали «поталь» – состав из свинца, меди и олова, по цвету напоминающий золото. Для разрисовки заставок и миниатюр употребляли также и бронзовый порошок, а на особо дорогих подносных книгах эти украшения писали иногда «по старинке» сусальным золотом. Черную краску для рисования заставок любили делать из сажи, собираемой с лам и коптилок, которую разводили на камеди.

Каждой переписчице полагалось иметь небольшой мешочек, который обычно красиво вышивался. Этот мешочек заменял ей современный пенал. В него она складывала все свои письменные принадлежности: карандаши, перочинный нож, «напилочку» (напильник для точки ножа), песочницу, а с конца XIX века «сушку» (пропускную бумагу). «Заставщица» (художница) прибавляла сюда кисточку, линейку и циркуль. Тут же лежал «скобельник», выполнявший роль резинки. Это была небольшая и узенькая металлическая лопатка с очень острыми краями, насаженная на костяную ручку с круглой гладкой головкой на конце. Лопаточкой счищали текст, а головкой на ручке «зашорковали» (заглаживали) до блеска образовавшиеся на бумаге шероховатости при подчистке.

Мы упомянули линейку, но ею пользовались только рисовальщицы заставок и миниатюр. Для линования письменной бумаги употребляли прибор, называвшийся здесь «тираксой», который состоял из тонкой доски с наклеенными на нее нитями. Линовали этим прибором так: писица накладывала на тираксу чистый лист бумаги и водила по нему деревянным валиком или же рукой, после чего на бумаге оставались с одной стороны выпуклые, а с другой вдавленные линейки. Бумага, разграфленная таким способом, называлась «тиракшенная». Был в ходу и другой прибор для писания полууставом, правда, менее распространенный – «подтетрадник». Он представлял собою кожаную или картонную папку, на верхней корке которой сделано было несколько поперечных вырезов, размером немного шире обычной строки. В «подтетрадннк» закладывали лист бумаги, зажимали сверху шпильками и писали через эти вырезы.

Из принадлежностей письма необходимо указать еще «прокладку», которая представляла собой кожаную, картонную или металлическую ленту сантиметров пять шириной и сантиметров двадцать пять длиной. Ее переписчицы клали на оригинал, чтобы при переписке не сбиться со строки.

В школе старались как можно точнее передать украшения старинной поморской рукописи – оригинала. Достигалось это следующим образом. Художница в точности «снимала» (перерисовывала) заставку или инициал («большое слово») оригинала на плотную бумагу, промазанную для большей крепости клеем, а затем накалывала по его контуру толстой иглой. Потом эту «наколку» она клала на бумагу, на то место, где должен быть рисунок, и водила по проколотым местам мешочком из редкой материи, наполненным толченым березовым углем. Полученный на бумаге контур художница обводила чернилами и раскрашивала красками. Кроме этого способа, для копировки рисунка пользовались прозрачной (промасленной олифой) бумагой.

Материалом для письма в школе была только бумага. Ее перед письмом складывали в тетради по восемь листов (16 страниц). Это количество листов в тетради было обязательным для любого размера рукописи, будь то в лист, четверку или шестнадцатую долю листа. Из сортов бумаги, употреблявшихся в ш коле, лучшей считалась и всегда предпочиталась другим сортам бумага вологодской фабрики Сумкина, прочная и имевшая гладкую поверхность, удобную для письма.

На изготовку рукописи уходило много времени, несмотря на существовавшее в школе разделение труда между художницей, выполнявшей работы по написанию заставок, миниатюр и инициалов, и переписчицей текста. В день писали не больше десяти-одиннадцати листов текста на бумаге размером в четверку, а рукописи большего формата писались еще медленнее. Большие житийные сборники переписывались по нескольку месяцев и до полугода.

В школе. Гравюра. Славяно-греко-латинский букварь Федора Поликарпова. Москва, 1701 год

Закончив работу, переписчица сверяла новый текст с оригиналом при участии старшей или же самой учительницы, следившей по оригиналу за чтением переписчицы. За допущенные при переписке ошибки наказывали строго, но их всегда оказывалось немного, потому что переписывали рукописи самым тщательным образом и, кроме того, каждая переписчица ежедневно в конце работы сверяла вновь написанный текст со старым и тут же исправляла погрешности своего письма. Молодых переписчиц за плохое письмо наказывали тем, что не выпускали по нескольку дней на улицу, накладывали на них по триста и более поклонов, оставляли на целый день без еды: применяли к ним и другие виды наказания.

Евангелист Лука за перепиской книги. Фреска. Художник Мануил Панселин. Успенский храм Протата, живопись около 1300 года. Карея, Афон

После сверки текста рукопись передавалась школьной переплетчице, которая «обряжала» ее в переплет по старинным поморским образцам. Корки переплета на богослужебных рукописях, житийных сборниках и сочинениях поморских писателей почти всегда ставились деревянные и покрывались телячьей кожей (опойком), бархатом и сукном, на менее важных рукописных книгах они делались картонные и даже бумажные. Кожаные переплеты украшались орнаментом, сделанным при помощи тиснения горячим способом, при котором иногда применяли листовое «золото» (бронза и поталь) и серебро. Способ этот состоял в следующем: на кожу, выкрашенную обычно в черный или коричневый цвет (краской для кожи была ржавчина, разведенная на квасу), накладывались листы «золота» или серебра, на них клали разогретые на углях медные орнаментированные пластинки, называемые «глагольными» (с надписью «книга глаголемая»), «средниками» и «наугольниками», а затем кожу вместе с листами золота и горячими пластинками ставили под пресс (по здешнему «жем»). Для тиснения рамочных украшений имелись «дорожник» (медный полукруг) и «чеканка» (медное колесо на длинной ручке). Цветные (сафьяновые) переплеты в школе делались редко из-за дороговизны этого материала.

Евангелист Матфей обрезает книжный блок. Фреска. Художник Мануил Панселин. Успенский храм Протата, живопись около 1300 года. Карея, Афон

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Выгорецкий Чиновник. В 2-х т. СПб., 2008.

2. Иткина Е. И. Рисованный лубок старообрядцев в собрании Исторического музея. М., 2017.

3. Малышев В. И. Как писали рукописи в Поморье в конце XIX–начале XX вв. (К вопросу об изучении техники и быта поморского книгописания) // Известия Карело-Финской научно-исследовательской базы АН СССР. 1949. № 1. С. 73–84.

4. Писания выговцев: Сочинения поморских старообрядцев в Древлехранилище Пушкинского Дома. Каталог-инципитарий / Cост. Г. В. Маркелов. СПб., 2004.

5. Стоглавъ. СПб, 1863.

6. Феодор Студит, прп. Монастырский устав. Великое оглашение. Ч. 1. М., 2001.

7. Юхименко Е. М. Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства. В 2-х т. Т. 1. М., 2008.

2. Иткина Е. И. Рисованный лубок старообрядцев в собрании Исторического музея. М., 2017.

3. Малышев В. И. Как писали рукописи в Поморье в конце XIX–начале XX вв. (К вопросу об изучении техники и быта поморского книгописания) // Известия Карело-Финской научно-исследовательской базы АН СССР. 1949. № 1. С. 73–84.

4. Писания выговцев: Сочинения поморских старообрядцев в Древлехранилище Пушкинского Дома. Каталог-инципитарий / Cост. Г. В. Маркелов. СПб., 2004.

5. Стоглавъ. СПб, 1863.

6. Феодор Студит, прп. Монастырский устав. Великое оглашение. Ч. 1. М., 2001.

7. Юхименко Е. М. Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства. В 2-х т. Т. 1. М., 2008.